不安定な中東情勢などの影響で原油価格が上昇、生活必需品ともいえるガソリンの価格も高い地域では、レギュラーでもリッター150円を超えるところまできた。

そんなガソリンが高いと感じる状況だが、特に高いと感じるのが高速道路のSA・PAにあるガソリンスタンドだ。ご存じの方も多いと思うが、一般道と比べると、頭ひとつ抜けた価格となっている。

必要になれば入れざるを得ないガソリンだが、高価格は家計を直撃する死活問題だ。なぜSA・PAにあるガソリンスタンドは高いのか? その実情と理由を分析していく。

文/清水草一

写真/Adobe Stock、編集部

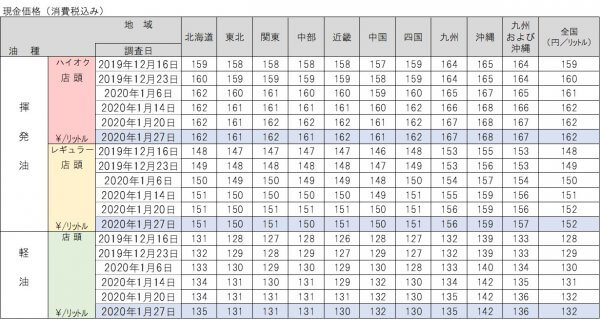

【画像ギャラリー】高速SA以外にも気になるガソリン価格。高い&安い都道府県TOP5はどこ?

■競争原理が働かない高速道路という空間が高値安定を生む

高速道路のSAのスタンドの燃料価格は、一般店舗の平均よりリッター10円から20円も高いのは、みなさんご承知の通りだ。いったいなぜこんな現象が起きるのか?

理由はいろいろ言われているが、最大の要因は、「高速道路という閉鎖空間にあるため、十分に競争原理が働かないから」と断じざるを得ない。

かつて高速道路のSAの燃料価格は統制されていた。2008年まで、SAの燃料価格には上限制度があり、前月の全国平均価格(財団法人日本エネルギー経済研究所石油情報センター調査)を翌月に適用していた。

(中国道・上り)と蒜山高原SA(米子道・上り)が169円で最も高かった

ところが、2006年、原油価格暴騰によるガソリン大幅値上げの際、SAのスタンドが一般店より断然安い状況が生まれ、SAが給油客で渋滞。それをきっかけにして上限価格が廃止され、現在に至っている。現在はNEXCOによる価格統制はなく、SAのスタンドが自主的に価格を決めている。

NEXCO側は、「高速道路の燃料価格はテナントである各スタンドが決定しており、当方は関与していない。価格が高い理由もわからない」と回答する。つまり市場原理によって徐々に価格が上昇したということだ。

NEXCOを監督する国土交通省(以下 国交省)も、SAスタンドの撤退によって生じた空白地の解消には関心を持っているが、価格には一切かかわっていない。

市場原理は神の見えざる手であり、それに文句をつけてもどうにもならないが、ドライバーとしては、世界一高い高速道路料金を払って、その上高い燃料を入れなければならないのは、なんとも納得できかねる部分が残る。

■高い高速SAの燃料価格、その要因とは何か?

高速SAの燃料価格が高い理由は、いろいろ言われている。列挙してみよう。

「高速道路に燃料を運ぶのに高速料金がかかるから」

→ 製油所から遠い地域はガソリン価格が高いという実態を見ると、輸送費は無視できない要因だが、それだけでこれほど高くなるとは考えられない。

「NEXCOにテナント料を払って営業しているから」

→ NEXCOへのテナント料は非公開なので不明だが、2008年までは統制価格でも営業できていたことから考えると、法外に高いとは考えられない。

「24時間営業が多いから。客の少ない夜間も営業せねばならず、その分コストがかかる」

→ 確かに24時間営業は多い。全国238カ所の高速SAのスタンドのうち、24時間営業は187カ所を占めている。

しかし逆に言うと、51カ所は時間営業だ。コストがかかるなら時間営業にすることは可能なはず。ただ、契約上好きなように営業時間を変更できないようになっているとは考えられるため、それなりの理由にはなる。

ちなみに時間営業のスタンドは、交通量の少ない地方に多い。これらは、「24時間営業では経営が成り立たない」というスタンド側の主張を、NEXCO側が受け入れたと考えられる。

「有人式スタンドが多いためコストがかかる」

→ 238カ所のうち、セルフ式は47カ所で約2割。一般のスタンドではセルフ率は3割程度なので、確かに有人率は高い。

ただ実態を見ると、セルフ式スタンドのほうが燃料価格が安いわけではない。有人式からセルフ式にするには、給油機の入れ替え(有人式が毎分45リッターから60リッターに対し、セルフ式では誤操作による事故防止のため毎分35リッター程度に抑えられている)や監視カメラの設置など、かなりの設備投資が必要なことも背景にある。つまり、セルフ式が少ないから価格が高いというのは理由にはならない。

また、SAのスタンドでは、多くの有人一般店舗が行っている窓ふきなどのサービスを省略しているケースが多い。

「SAのスタンドに対しては、石油元売りから販売報奨金が出ない」

→ 一般のスタンドの場合、多くの燃料を売ると販売報奨金が出るため、無理してでも安売りをするという実態があると言われる。SAのスタンドにそれがないのなら、安売りに対するインセンティブがそれだけ減ることになり、価格上昇の後押しになる。

「高速道路のスタンドは一般店舗と違い、オイルなどカーケアの商材が少なく、燃料販売以外に収益源がない」

→ かつてSAにはスパナのメンテナンスマークも存在したが、現在は消されており、給油以外はなにも提供しない店舗がほとんどだ。

高速SAのスタンドは急いでいる客が多いので、メンテナンスなどの依頼は少なく、結果的にその部分のサービスを切り捨てて行き、現状のような「給油だけ」という業態に集約したと考えられる。

ただこれは、企業努力の欠如の面もあるのではないだろうか。SAで1時間程度の休憩を取る人は多いのだから、メンテナンスなどの預かりサービスを行うことは決して不可能ではないはずだが……。

2008年に価格統制が撤廃されて、すぐにSAスタンドの燃料価格が跳ね上がったわけではないが、高速道路は閉鎖空間のため、ライバルは同じ高速道路上にしかいない。そのライバルが1円上げれば、隣の店も1円上げ、それが積み重なって現在の約10円レベルで落ち着いたと見ることができる。

この、約10円高いという実態は、ここ数年変わっていない。スタンド側も、これ以上上げたらますます販売量が減って、逆に経営を圧迫すると見ているのだろう。つまり、高いなりに「神の見えざる手」は機能している。

■高速道路の燃料価格はどうすれば値下がりするのか?

では、解決策はあるのだろうか?

割高な燃料価格を下げるために上限価格を復活させたら、ますますSAスタンドの撤退が相次いで、ドライバーにとっては逆に不利益になる可能性が高い。

となると、逆転の発想が必要になる。

スタンドの経営をNEXCO側が引き継いでチェーン化し、SAと一体のサービスを提供するようにしたらどうだろう。

高速道路民営化によって、SAPAのサービスは飛躍的に向上した。NEXCO各社にとっては、SAPAは唯一、攻めの経営努力によって収益を向上させられる場なのだ。なにしろ勝手に料金値上げはできないし、制限速度を上げるなどのサービス向上(笑)の自由もない。本線上でできる経営努力は、維持修繕コストの削減のみである。

つまりNEXCO各社にとって、SAPAは「宝」だ。その宝の最大の弱点はスタンド。燃料価格は高いし、メンテナンスサービスもほぼない。

別にNEXCOの直営である必要はないが、SAPAの魅力アップ活動の一般として、スタンド改革に乗り出すべきではないか。それによってさらに集客を増やし、収益を向上させることは決して不可能ではないだろう。スタンドにカー用品店を併設し、クルマとじっくり向き合う空間を作ったっていいはずだ。

SAのスタンド撤退問題も、路線ごとのサービス向上の一環と考えて、NEXCO各社には真剣に取り組んでもらいたい。そのために、100%株主である国を代表して、国交省も後押しすべきだ。株主の意向は巨大な影響力を持つのだから。

【画像ギャラリー】高速SA以外にも気になるガソリン価格。高い&安い都道府県TOP5はどこ?

"安い価格" - Google ニュース

February 06, 2020 at 09:00AM

https://ift.tt/383qNTY

【一般道とは事情が違う?】なぜ高速道路のガソリンスタンドは高いのか? | 自動車情報誌「ベストカー」 - ベストカーWeb

"安い価格" - Google ニュース

https://ift.tt/2TfikZf

Shoes Man Tutorial

Pos News Update

Meme Update

Korean Entertainment News

Japan News Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "【一般道とは事情が違う?】なぜ高速道路のガソリンスタンドは高いのか? | 自動車情報誌「ベストカー」 - ベストカーWeb"

Post a Comment